|

T3:2008 - Antrieb TRIX-T3;

Ist-Zustand und kleine Verbesserungen

(von Herbert Haun, 12.2008)

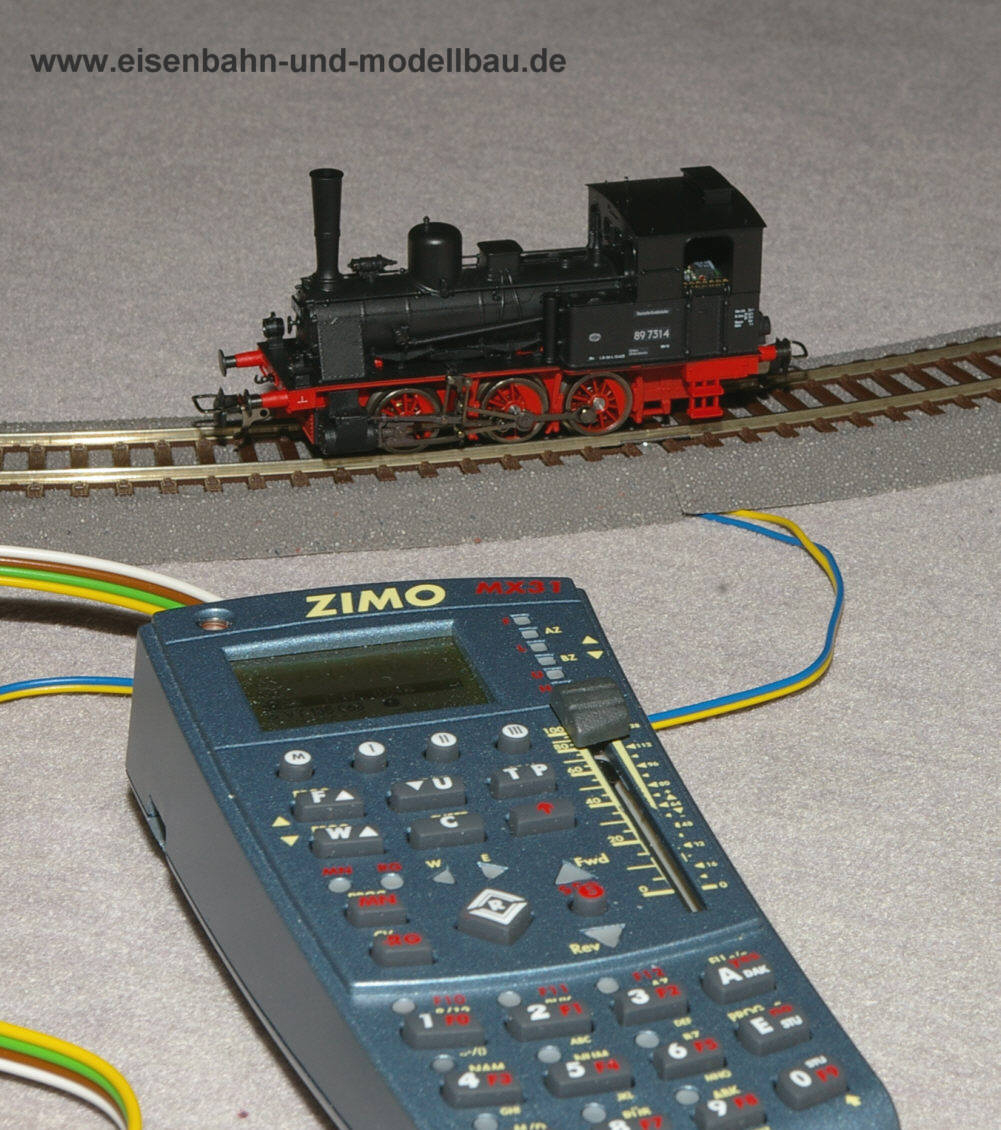

| Um dem geneigten Leser

etwas halbwegs Objektives zu den Fahreigenschaften der TRIX-T3

(und auch der Schwestermaschine von FLEISCHMANN) anbieten zu

können, haben wir einen einfachen Testring aufgebaut. Halbwegs

objektiv insofern, als bei der derzeitigen Antriebstechnik aller

Hersteller durchaus Serienstreuungen auftreten und wir beim Kauf

also Gut- und leider auch Nicht-ganz-so-gut-Läufer erwischen

können. Glücklicherweise können wir als

Modellbahn-Begeisterte vieles noch optimieren...

Analog betrieben, kann die

Fahrspannung über ein Voltmeter korrekt eingestellt und

bestimmt werden. Eine Stoppuhr hilft bei der Bestimmung der

Fahrgeschwindigkeit. Nicht polarisierte Roco-Weichen, gerade und

im Abzweig befahren, geben Aufschluss über die Qualität der

Stromabnahme.

ZIMOs Handheld-Zentrale MX31ZL

ermöglicht das Ausloten der Fahreigenschaften-Optimierung über

moderne Decodertechnik.

|

Zum

Seitenanfang

Zum

Seitenanfang

|

Maß

(Maße in km/h -

umgerechnet 1:87) |

Vorbild

|

Umbau-

Modell RÖWA / GFN von 1989 |

TRIX

22121

von 2004

(89 7314) |

TRIX

22767

von 2006

(MFP

Nr. 3) |

GFN

401001

von 2008

(89 7498) |

TRIX

22146 von 2008 mit

Gräler-Rädern

(89 7422) |

Geschwindigkeit

vorwärts bei 12 V |

40

km/h |

79

km/h |

148

km/h |

145

km/h |

83

km/h |

147

km/h |

Geschwindigkeit

rückwärts bei 12 V |

40

km/h |

79

km/h |

148

km/h |

124

km/h |

83

km/h |

147

km/h |

| Anlaufspannung

vorwärts |

|

3,5

V |

4,0

V |

4,1

V |

3,6

V |

4,3

V |

| Anlaufspannung

rückwärts |

|

3,5

V |

4,0

V |

4,0

V |

3,5

V |

4,3

V |

| Anhalteweg

aus 12 V |

|

30

mm |

0

mm |

0

mm |

100

mm |

0

mm |

|

Ziemlich erschreckend

sind die so ermittelten Werte. Die TRIX-Maschine ist mehr als

3,5fach so schnell wie ihr Vorbild, und das bei Nennspannung 12

Volt! Bei aufgedrehtem Analog-Trafo ist "noch mehr

drin". Der Anhalteweg ist dabei nicht messbar. Der etwas

langsamere Rückwärtsfahrt-Wert der Lok von 2006 lässt auf

einen leicht verdreht sitzenden Kollektor (Fertigungstoleranz am

Motor) schließen.

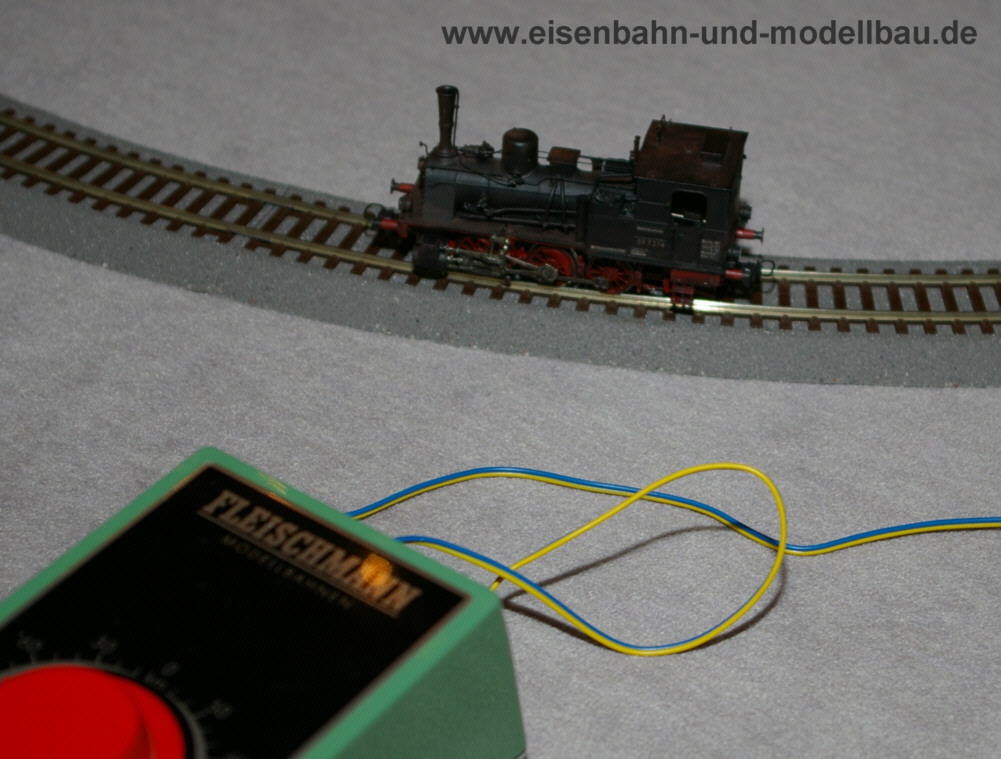

Zwar ist auch die Fleischmann-T3

mehr als doppelt so schnell "wie erlaubt", aber

immerhin zeigt sie etwas Auslauf - immerhin 10 cm aus vollem

Lauf. Interessant, dass der vor 20 Jahren optimierte

Fleischmann-Antrieb (s. EMB 24)

nicht allzuviel besser ist als die Lok von 2008 ohne

Optimierung.

Zum

Seitenanfang

|

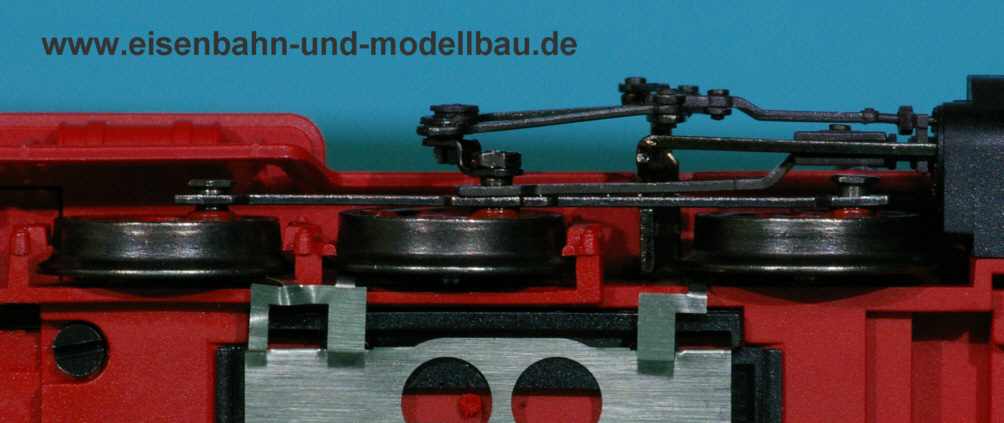

| Bei den kleinen dreiachsigen Loks

ist die Stromabnahmebasis kurz, trotz der Tatsache, dass keine Haftreifen da

sind und so alle Räder ihren Anteil am Transport der Antriebsenergie haben

sollten. Wunder in Richtung gleichmäßigen Dahinschwebens über Weichenstraßen

erwarten wir somit nicht, aber wir möchten natürlich auch rangieren oder mit

mäßiger Geschwindigkeit aus dem Bahnhof rollen; klappt das mit der

Fleischmann-T3 |

wegen des geringfügigen Auslaufs noch relativ gut, so bereitet

uns die TRIX-T3 in dieser Hinsicht keine Freude. Standhaft im wahren Wortsinne

zeigt sie sich unpolarisierten Herzstücken und leicht verschmutzten Gleisen

gegenüber.

Um der Sache auf den Grund

zu gehen, ist ein "Blick unter die Haube" angebracht. |

|

Das

tun wir hier bei der TRIX-T3, denn da ist erst einmal der größte

Handlungsbedarf - in drei Punkten: Stromabnahme, Geschwindigkeit und

Auslauf.

An den Antrieb der TRIX-T3

gelangt man auf einfache Weise: unter dem Fahrwerk der kleinen Lok ist

eine gut zugängliche Schraube (ganz links unten im Bild) angebracht.

Nach dem Herausdrehen hakelt das Fahrwerk nur noch geringfügig im

Gehäuse, und mit ein wenig Gefühl sind die beiden Baugruppen schnell

getrennt. Aber Achtung: beim im Jahr 2008 gekauften Modell (DRG-Ausführung

22146) ist der Schraubenkopf ein wenig zu groß und klemmt in seiner

Bohrung in der Getriebeabdeckung. Wenn die Schraube herausgedreht wird, zieht

sie die Getriebeabdeckung gewaltsam nach unten, was

Verbiegungen und im schlimmsten Fall Schäden an Rastnasen des Umlaufs

nach sich ziehen kann. Hier muss vorsichtig schrittweise vorgegangen

und die Getriebeabdeckung Stück für Stück wieder zurückgedrückt

werden, bis der Schraubenkopf frei kommt.

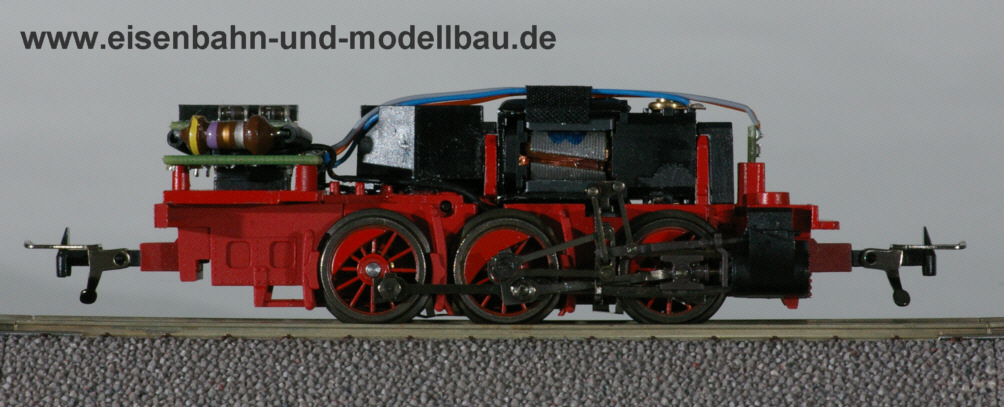

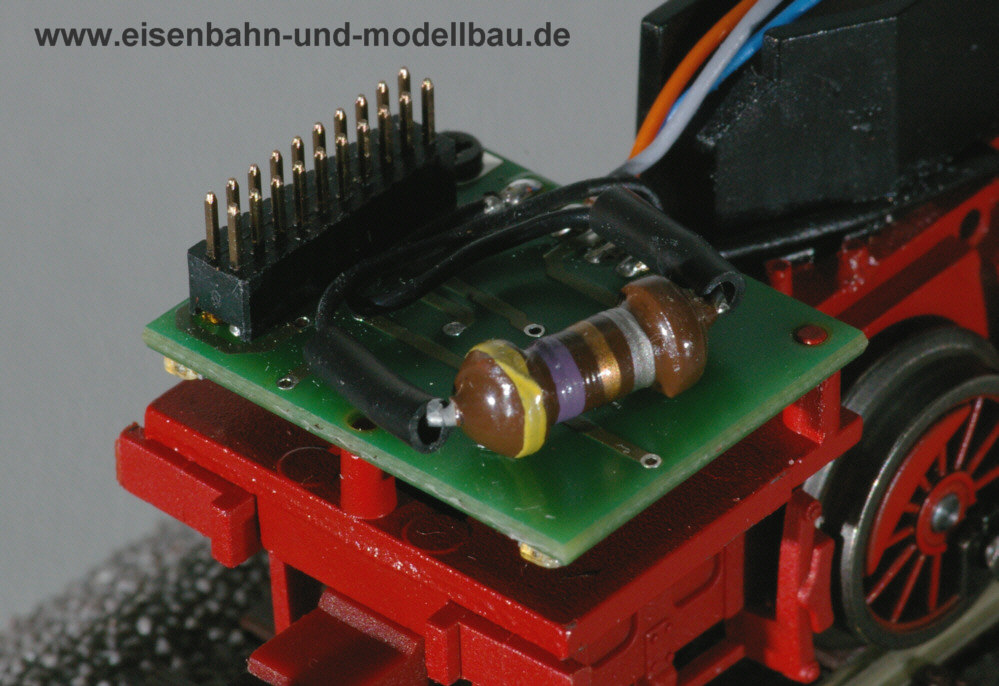

Nach dem Abnehmen des

Gehäuses wird der Blick auf den sauber strukturierten Antrieb frei. Von vorn nach hinten

finden wir die

LED-Spitzenbeleuchtung, den fünfpoligen,

schräg genuteten Motor (Kollektor voraus), das

Schnecken-Stirnrad-Getriebe mit abgeschrägtem Getriebe-Gehäuse und die

Elektronikplatine mit der LED-Schlussbeleuchtung und 21poliger

Decoder-Schnittstelle.

|

Ein

paar Worte zum Antriebskonzept. Der Konstrukteur einer

Modellbahnlokomotive sieht sich vielerlei Zwängen ausgesetzt:

Das Modell soll aus möglichst wenigen, einfach zu fertigenden

Bauteilen bestehen, es soll sich schnell und sicher montieren

lassen, dennoch ein gewisses Minimum an Servicehandlungen

ermöglichen, und das ganze auf dem Raum, den die

maßstabsgerecht verkleinerte Silhouette des Vorbilds abzüglich

der Wandstärken, Radsatz-Innenmaße und ähnlicher Ekligkeiten

erlaubt. Ordentlich laufen muss das Ganze auch noch.

"Geht nicht,

gibt's nicht" sagen die Produktmanager, und fähige

Ingenieure stellen sich der Herausforderung. Dabei entstehen

Kompromisse. Erinnern wir uns

an die Fleischmann-T3 des Jahres 2008:

Als die Lok konstruiert wurde,

gab es noch keine Digitaldecoder, die in das Fahrzeug gepasst

hätten; als es sie gab, klebte man Vorhänge in die Fenster und

hängte die Elektronik unter das Dach des Führerhauses. Also

setzten die Konstrukteure den relativ leichten Flachmotor in das

hinten weit überhängende Führerhaus und platzierten ein

ordentliches Kesselgewicht über die Antriebsachsen: gute

Fahreigenschaften.

Folge: die von Fleischmann

nachträglich hineingebastelte achtpolige Decoderschnittstelle

baumelt sichtbar im Führerhaus herum. |

Zum

Seitenanfang

Zum

Seitenanfang

|

Wohin dann aber mit dem Motor? Da

hieß es dann wohl "Ab in den Kessel!".

Glücklicherweise gehört das Metallgehäuse zur Märklin/TRIX

Tradition, so dass die Lok dennoch ein vernünftiges Gewicht

bekommt.

Nun kann man Metall nicht

beliebig dünn gießen, wenn sich die Form- und

Produktionskosten im Rahmen halten sollen. Für den Motor

bleiben somit nur gut neun Millimeter Breite übrig! Die Folge:

Keine Schwungmasse, kein freier Kesseldurchblick, Auslauf beim

Strom Wegnehmen gleich Null. Da hätte auch eine Schwungmasse

von neun Millimeter Durchmesser nichts mehr gebracht.

Zieht man das Getriebegehäuse

zwischen Motor und Elektronikplatine ab, so findet man eine zweigängige Schnecke. In Zusammenarbeit

mit den übrigen, exakt im Rahmen gelagerten Zahnrädern bringt

sie es auf eine Gesamtübersetzung von 25:1. Schlanke Motoren

haben eine hohe Drehzahl, hier so rund 20.000 Umdrehungen pro

Minute bei 12 V, und damit kommen wir trotz der zu kleinen

Lokräder auf die knapp 150 km/h aus der Tabelle oben. |

Die

TRIX-Konstrukteure sind einen anderen Weg gegangen.

Offensichtlich hatten sie die Vorgabe, die gewaltige 21polige

Schnittstelle, die funktionshungrige Modellbahner zufrieden

stellen soll, in die kleine Lok zu bekommen - sie ist wohl

Hausnorm geworden, auch wenn sie den Platz für eine

fernsteuerbare Rangierkupplung oder ähnliche Gimmiks wegfrisst

und sich so selbst ad absurdum führt.

Nun geht es dabei ja

nicht nur um die Stiftleiste, sondern auch um den Freiraum für

den recht voluminösen Decoder, der dazu gehört. Der einzige

Platz dafür findet sich im Führerhausboden. Dort liegt dann

auch die große Funkentstördrossel herum, die die aktuelle

Normenlage wohl erzwingt, wenn konventionelle

Gleichstrom-Motoren mit ihrem Bürstenfeuer verbaut

werden.

Zum

Seitenanfang

Zum

Seitenanfang

|

|